1976年一天,沙村邮递员收到一封需要邮递的信西野翔快播,信封端轨则正写着:

北京市天安门

主席 收

省文书沙耆 寄

等寄信东说念主走后,邮递员无奈笑了笑,转头把信丢到了垃圾桶里。

不仅仅邮递员,扫数这个词村的东说念主都知说念,这个“省文书”沙耆便是个十足的白痴。

也许是他太过疯癫,关于沙耆,每个东说念主的形容都不雷同。

但高度一致的是,他是个天才疯子,与毕加索一都开画展,画作被伊丽莎白储藏。

画出来的画不错卖到上百万,致使千万起跳,有价无市。

有上天选中倏得开化的天才,也有血液里本就流有天才的基因,沙耆属于两者采集。

1914年,沙耆出身在浙江一户富豪东说念主家,堂哥沙孟海亦然著明国画、书道民众。

沙耆从小就很内向,不喜于色、不怒于形,再加上小时辰身段不好,画画成了他参与这个天下的独一路线。

但内向并不代表他对事事都东当耳边风,在大是大非的问题上,沙耆致使抛头颅洒热血。

他蓝本叫沙引年,大致十五六岁时,他被堂哥沙孟海送去上海好意思术专业学习国画,其时沙孟海在省政辛苦班。

本领,学生们爆发抗日救一火清醒,沙耆二话没说,画笔一扔,就跟上了队列。

失慎被捕,还判了一年刑,只可暂时去堂哥家避避风头。

为了帮堂弟“脱罪”,沙孟海把沙耆的信件奥密送去日本,再送达归国,制造沙耆如故逃窜到日本的假象,还给他更名沙耆。

更名这招,沙孟海不啻一次用过,说来也神奇,沙家除了盛产画家,还净出爱国蜕变勇士。

沙孟海的四个弟弟均从事蜕变使命,沙孟海也曾为保三弟吉祥,为他更名沙文翰。

二弟沙文求、五弟沙文度还为此献出生命,年龄轻简略青山埋骨。

其时的少年大多如斯,粗豪热烈,莫得杀敌的剑,就以信仰铸剑,向青天借二两风,向敌军传去震耳欲聋的进攻。

这,亦然自后沙耆疯疯癫癫的一个导火索。

1936年,风云平息事后,沙孟海将沙耆转去杭州西湖艺专学习。

沙耆也在杭州结了婚,有了个女儿沙天行,1934年沙孟海把沙耆保举给了徐悲鸿,沙耆得以去中央大学艺术系旁听。

等于是上海好意思专、杭州西湖艺专以及中央大学三大艺术殿堂,沙耆都待过了。

再加上自己天禀异禀,沙耆很快集寰球之所成,画技以倍速迭代发展。

3年后,徐悲鸿送沙耆到比利时郑重。

一切都在胜利地进行,可就在这个时辰,沙耆的艺术之路“卡壳”了……

刚到比利时,沙耆就听闻国内抗战爆发,爱国心切的沙耆哪还有心想学习,一心想要归国插足抗战。

遭到了父亲强烈拒却,父亲以为,沙耆不是学武,跟东说念主拳对拳、枪打枪,只会白白去送命,这不是报国,是添乱。

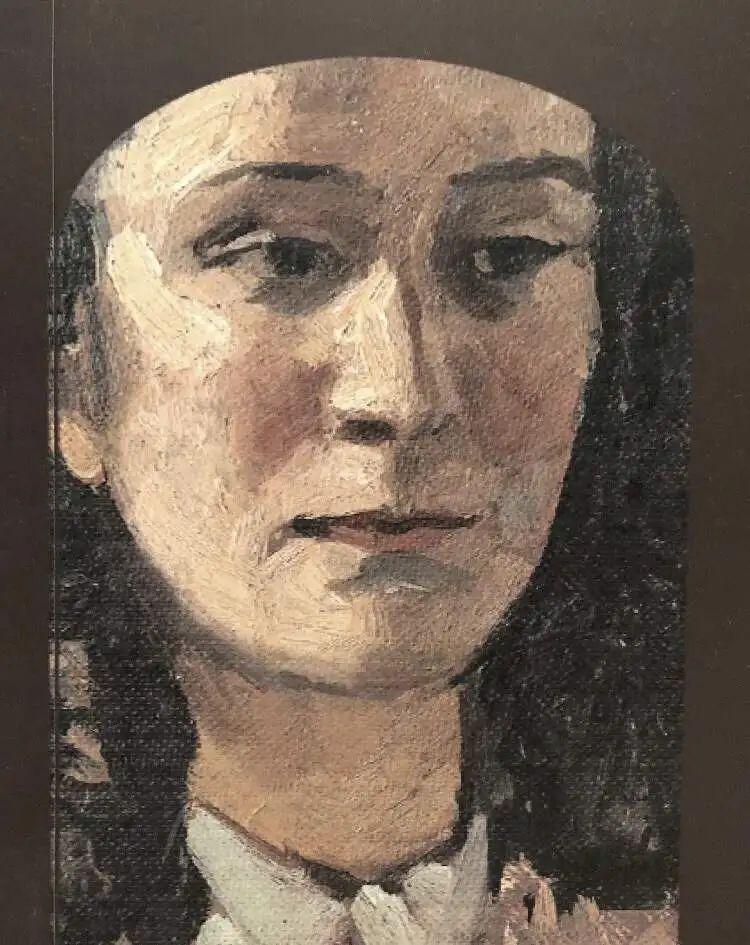

(沙耆与父亲)

让他老憨强壮待在比利时,好勤学习,学成归来也能报効故国。

沙耆东说念主还在比利时,心如故飞回中国,苦于无法将这满腔热血化成内容的活动。

遥遥在望的他,只可漫无筹算地搜罗国内的情况,而敌东说念主打向本家的一枪又一枪,似乎也穿破物理距离,精确打中沙耆的心。

倘若他的心,仅仅一颗气球,只须一下,就能把他的热肠古说念化为乌有。

可偏巧他的心,是无限的甬说念,打以前每一下划过墙壁的声响西野翔快播,都能引起他全身的震颤。

这个无停止的经过,对他的身心而言,是一场全方面的杀人如麻,他不成喊停,没法侧目。

于是他疯了,精神全线崩溃,沙耆被丢入了一个黑洞,唯有画画向他抛出了救命的绳子。

他收拢它,拚命收拢,拚命画,画我方的不幸,画我方虚无缥缈的情怀。

好在,疯癫的沙耆被艺术接管了。

1939年沙耆毕业,在此之前画作如故先后两次获优绚丽术雅致奖,这在其时赴欧学画的东说念主中跻峰造极。

1940年,26岁的沙耆与年近60岁的毕加索站在了一都,一同插足了阿特利亚蒙博览会,驱动在欧洲画坛上崭露头角。

1942年绘图出的《吹笛女》,还被皇后伊莉莎白私东说念主储藏了。

1946年,沙耆归国,可当初告诉他,学成归来再报効故国也不迟的父亲,也如故离世了。

抗战见效了,父亲牺牲了,阿谁商定也澈底没料想了,他再次感到了虚无。

与此同期,配头和女儿也不知所踪。

沙耆不在的日子,配头为了养家,跑去上海教书,自后就没东说念主知说念她去了那处。

(沙耆一家东说念主合影,他在像片上写满了字)

色五月未知就意味着还有但愿,还能恭候,沙耆常常问村里的东说念主,“孩子他娘怎么还不悲痛?”

他天天早早起床,吃过早饭,就呆呆坐在村口,等一个归期不决的东说念主。

开头鉴定的一切,为故国、为家庭,如今绝对没了,沙耆更加的疯癫。

蓝本,徐悲鸿据说他归国,还想邀请他到北平艺专当讲授,可惜了沙耆如故无法胜任。

莫得使命,他就待在沙村梓里养痾,由老母亲关怀他的起居。

本领,配头有带着女儿悲痛一次,这曾给了沙耆一点但愿。

可事实解说,他很难关怀好女儿,据村民回忆:

“有一年夏天,沙耆带着女儿去梅溪洗沐。

他一定要教女儿学游水,女儿不敢,他就强行把女儿的头按到水里,吓得女儿呛了好几涎水,哇哇大哭。”

配头气得跟他离了婚,也带走了女儿,独一的念想最终又落下了锤子。

他驱动放飞自我,持续戴着一顶法国弁冕,帽子上别着一根鸡毛,在村里四处晃荡。

若是那天太阳很好,他就剥光衣服,躺在草坪上晒太阳。

太阳不好,或是有少量点不自得,他就会发泄,大肆砸烂家里的东西。

但能让他赋闲的,也唯有画笔。

想让“白痴公公”作画很通俗,在村里的某个边缘摆上一张方桌,放上一张旧报纸、墨汁、羊毫,再备上一壶叫作念“枪决烧”的土制白酒,外加两斤油煎豆板。

万事俱备,只等沙耆途经,每次出现,他历久都是一稔灰色中山装,脚上一敌手工布鞋,迈着八字方步,完全看不出他的疯与傻。

瞟见最爱的白酒、油煎豆板,沙耆已了然,毋庸他们说,我方坐下来,提笔就画。

有东说念主提出:“画老虎!”

沙耆莫得停顿,提笔蘸墨,笔走龙蛇,墨分五色,一两支烟的功夫,一头吊睛白额大虫便绘影绘声,世东说念主高歌,啧啧称奇。

沙耆微微一笑,挥笔在左侧写下题名:省主席沙耆作,笔锋遒劲有劲,很有气派。

活着东说念主的嘉赞声中,沙耆拿过白酒,夹上油煎豆板,起身走了。

沙耆很心爱“省主席”这个名称,偶然辰村里的小孩见到他,就心爱逗他,都声喊他“省主席好!”

沙耆不语言,笑着很有法律解释地朝寰球挥手。

他走到那处,画到那处,村里的任何场地,都不错是他的画纸。

墙壁中、柱子上、门板里,致使连大树上都有沙耆的画,偶然辰是老虎,偶然辰是密密匝匝的翰墨……

他住的老屋,墙上全是他的画,他在用一块块的画,去补缀我方心上的那些弹孔。

1983年,沙耆举行了个东说念主画展,很多艺术家慕名而至,其时各大日报也进行了报说念。

他在我方的老屋里,赋闲作画,艺术也迎来了一个又一个岑岭,送走了老母亲,伶仃地招待我方的死一火。

2005年的某一天,沙村的白痴公公不见了,寰球记不清是哪一天,自后才知说念他牺牲了。

他牺牲后,被画满画的老屋,先所以5万块被卖,又以4万块被转卖。

临了沙耆出了名,有东说念主顺利拆了老屋,挖走了墙上的碎屑。

差未几在他牺牲十年后,沙耆的画价被一抬再抬。

画作《白马前的裸女》拍出448万元,还有一幅画炒到了451万的天价,有的如故攀升至千万,价值难以权衡。

天才和疯子唯有一步之遥,疯子也能是天才,大肆是他们绘画的色彩,是他们东说念主生中最佳的部分。

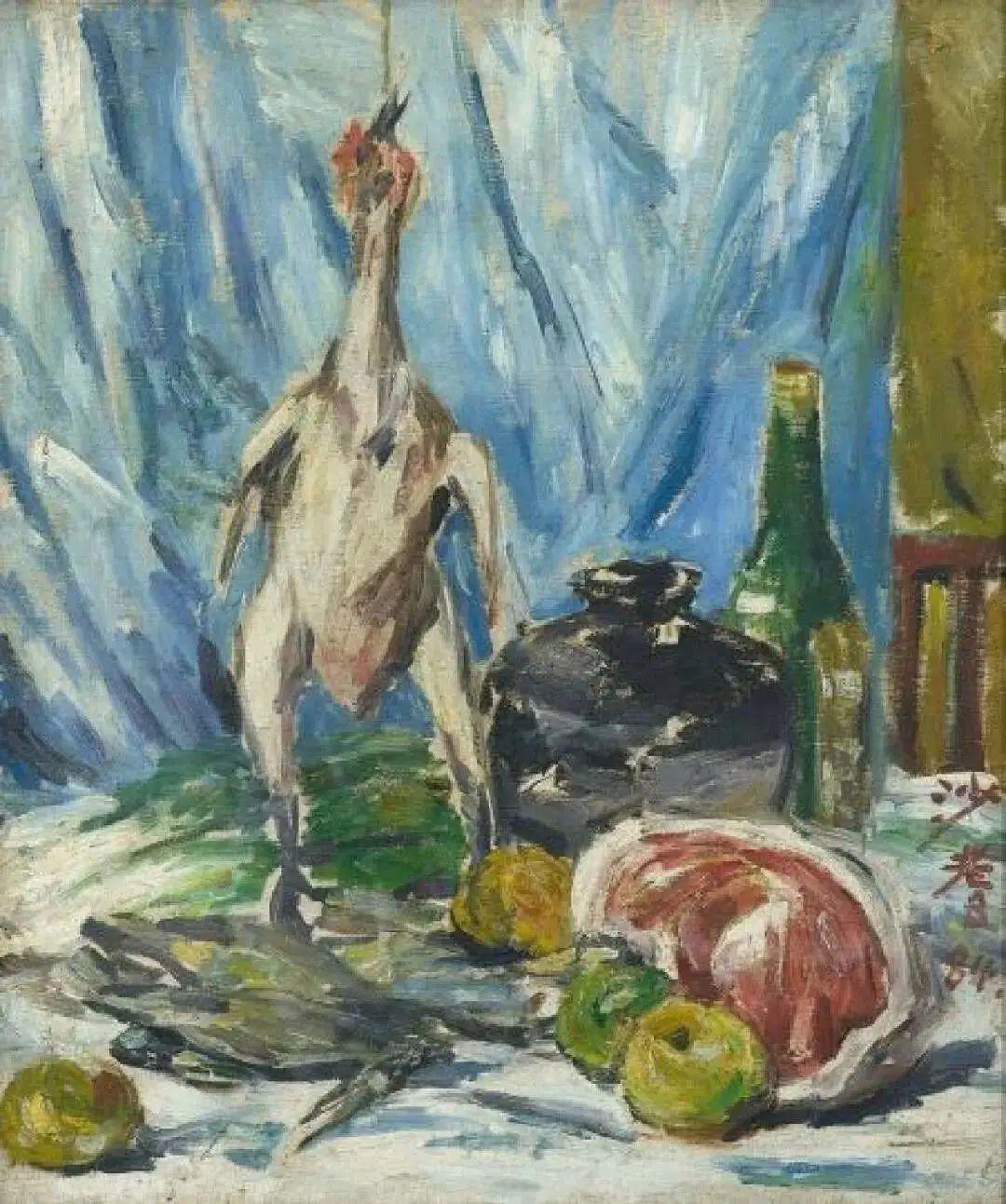

底下是沙耆作品赏玩: